-

![[image]](https://www.balancer.ru/cache/sites/w/w/www.railblog.ru/wp-content/uploads/2008/08/128x128-crop/street.jpg)

Монорельс

Теги:

Фагот> В Москве запустят голосование о дальнейшей судьбе монорельса

Конечное дело, пассажиропоток упал! Это при получасовых-то интервалах!! Кто-то ожидал другого?

Конечное дело, пассажиропоток упал! Это при получасовых-то интервалах!! Кто-то ожидал другого?

Фагот>> В Москве запустят голосование о дальнейшей судьбе монорельса

Fakir> Конечное дело, пассажиропоток упал! Это при получасовых-то интервалах!! Кто-то ожидал другого?

Нужно его разобрать и собрать внутри ВДНХ. Что б по периметру туристов катал.

Fakir> Конечное дело, пассажиропоток упал! Это при получасовых-то интервалах!! Кто-то ожидал другого?

Нужно его разобрать и собрать внутри ВДНХ. Что б по периметру туристов катал.

Оказывается, получасовые интервалы - не просто из экономии и по причине недостаточной загрузки. Это не пассажирова не хватает - это подвижного состава не хватает! Всего три поезда осталось. Типа, новые не закупали, а все остальные, сколько их там было - "расканнибализировали" за пятнадцать лет.

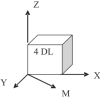

"Наука и жизнь" за 1966:

Прикреплённые файлы:

Серокой> Компания Мортон строит монорельс до своего посёлка.

Серокой> «Монтаж монорельсового пути в Москве» в блоге «Транспорт и логистика» - Сделано у нас

Походу, попытка накрылась вместе с "Мортоном", ПИК едва ли её продолжит, а Ручьёв хоть из бизнеса начисто и не ушёл, но монорельсом вряд ли будет снова заниматься...

Серокой> «Монтаж монорельсового пути в Москве» в блоге «Транспорт и логистика» - Сделано у нас

Походу, попытка накрылась вместе с "Мортоном", ПИК едва ли её продолжит, а Ручьёв хоть из бизнеса начисто и не ушёл, но монорельсом вряд ли будет снова заниматься...

Серокой> Ну и то, что просто популизм был )

Да хз. Ручьёв и всерьёз мог, он вроде как такой, в принципе не лишённый склонности к экспериментированию и новаторству. Теперь вроде от массового строительства ушёл после "Мортона", но двинулся в сторону единичных проектов со всякими наворотами типа "биологически безопасной среды в домах" и всякого такого. Так что не удивлюсь, если монорельсовый прожект был всерьёз. Другой вопрос, что бы из него потом вышло, ну так хз - сложно сказать, пока не попробуешь.

Да хз. Ручьёв и всерьёз мог, он вроде как такой, в принципе не лишённый склонности к экспериментированию и новаторству. Теперь вроде от массового строительства ушёл после "Мортона", но двинулся в сторону единичных проектов со всякими наворотами типа "биологически безопасной среды в домах" и всякого такого. Так что не удивлюсь, если монорельсовый прожект был всерьёз. Другой вопрос, что бы из него потом вышло, ну так хз - сложно сказать, пока не попробуешь.

Не совсем про монорельс, но поскольку про монорельсы тоже (аж несколько типов), и поскольку топика типа "Экзотика на рельсах" нет - то здесь ближе всего.

Немного древности (картинки под спойлерами, т.к. лежат на пиратке):

Журнал «Всемирный следопыт» 1927 № 08

Причуды железнодорожного транспорта

Немного древности (картинки под спойлерами, т.к. лежат на пиратке):

Журнал «Всемирный следопыт» 1927 № 08

Причуды железнодорожного транспорта

Человек не удовлетворяется существующими видами транспорта. Он уже не довольствуется скоростями передвижения, приближающимися к 100 и более километрам.

Последние автомобильные рекорды вполне подтвердили возможность перемещаться по земле со скоростью более 300 километров в час; в воздухе быстрота движения еще значительнее, и рекорды воздушного транспорта показывают скорость, превышающую 400 километров.

Но, пока автомобильный и воздушный транспорт стремятся достигнуть высокой степени совершенства, — техника старается извлечь из существующего железнодорожного рельсового транспорта максимум возможностей.

Одной из причин сравнительно малой скорости передвижения по железной дороге является необходимость пользовался ограниченным количеством путей, — понятно, что всякий следующий впереди поезд неизбежно препятствует движению оказывающихся позади поездов.

Необходимо найти такие транспортные средства, которые при своем движении по рельсовым путям не препятствовали бы движению «попутчиков».

В этом отношении интересны «вагоны-чехарда», позволяющие одному вагону ездить поверх другого; таким образом, наезжая сзади, вагон может съезжать спереди и продолжать двигаться впереди (Рис. 1).

Эти вагоны-чехарда нашли себе применение на Луизианской выставке (С.-А. С. Ш.) в 1904 г. Они представляли собою обыкновенный вагон, с крышей, изогнутой в продольном направлении в виде свода. Верхняя поверхность крыши и служила направляющей дорожкой для въезжающего вагона.

Для того, чтобы движение наезжающего вагона происходило в желательном направлении и в то же время, чтобы при своем движении по крыше вагон не сваливался в сторону, — на крыше устроены специальные направляющие перила. Тележки вагонов сделки двух систем: одна система тележек (несколько меньшей ширины хода) позволяет ездить по верху крыши, другая система тележек (с более широким ходом) позволяет вагону двигаться по рельсам.

Эти вагоны-чехарда, по своему внешнему виду несколько напоминают танки; правда, танки отличаются от вагонов-чехарды тем, что они имеют не колеса, а гусеницы, и кроме того они перемещаются не по рельсам.

[spoiler|Фиг.1]Ссылка запрещена по требованию [показать]

Другая остроумная идея заключается в устройстве подковообразных вагонов, позволяющих сквозь свободное между сторонами этого вагона пространство проходить встречным и обгоняющим поездам (Рис. 4).

Этот тип транспортного средства делает независимым курьерское дальнее движение от медленного местного.

Местные поезда могут помещать в себе как пассажиров, так и багаж, при чем пассажиры находятся в обеих боковых сторонах подковообразных вагонов, а их багаж, в верхней части этих вагонов. Путь для курьерских поездов проложен между рельсами местных поездов.

Благодаря этому курьерские поезда, освобожденные от увязки с расписанием местного движения, могут следовать без всяких остановок.

Это же безостановочное движение курьерских поездов обеспечивается еще тем, что, при движении курьерского поезда около какой-нибудь станции, с последней может отправляться вспомогательный вагон. Последний, двигаясь на определенном перегоне рядом с курьерским поездом и развивая одинаковую скорость, позволит пассажирам переходить из вагона местного движения в курьерские вагоны — и обратно: высаживаться из курьерских вагонов в местные вагоны (Рис. 14).

Целый ряд транспортных средств пользуется однорельсовыми путями, позволяющими уменьшать требующиеся под полотно железной дороги участки земли.

Одни однорельсовые дороги для устойчивости движения применяют жироскоп (Рис. 6), т. е. принцип «волчка» (кубаря).

Другие однорельсовые дороги имеют два однорельсовых пути, расположенных один над другим, и этим достигают необходимой устойчивости (Рис. 8).

Много интереса представляют однорельсовые дороги, установленные одна над другой. Поезда подвешиваются к этим дорогам с обеих сторон пути (Рис. 2). Например, поезда, следующие в одном направлении, располагаются справа, а поезда, следующие в противоположном направлении, располагаются слева.

Несколько лет назад в Европе применялась система двух однорельсовых путей, но уже расположенных не одни над другим, а рядом. Эти рельсовые пути укреплены на специальных мостовых фермах, поезда же поддерживаются с помощью тележек, бегающих по рельсам. Подобные рельсовые пути прокладываются вдоль рек, при чем мостовые фермы опираются о берега рек (Рис. 3).

В горных местностях с успехом применяются подвесные канатные железные дороги. Здесь один канат предназначается для передвижения вагонов, а другой канат служит в качестве пути для движения поддерживающей тележки (Рис. 5).

Обычно, в качестве источника двигательной энергии, служит электричество, и в одной из систем железных дорог требуемый электрический ток подается не через верхние провода, а через контактные пластины, уложенные в самом полотне дороги (Рис. 7).

Сопротивление струи газов о наклонные площадки также может служить источником двигательной силы…

В такой системе по всему полотну между рельсами укреплены наклонные площадки, по обеим сторонам которых свободно двигаются колеса вагонов. Выходящая из-под вагона струя газов, ударяясь о наклонные площадки, вызывает толчок со стороны последних. Действие этих толчков служит источником двигательной силы для вагонов (Рис. 9).

Одна курьезная система железных дорог предусматривает специальное полотно дороги, в выемке которого находится вода. С помощью воздушного винта вагон уже может передвигаться не по рельсу, а по полоске воды (Рис. 11).

[spoiler|Фиг.2]Ссылка запрещена по требованию [показать]

Уменьшение сопротивления со стороны рельс, по идее одного конструктора может быть получено устройством рельсов с трубчатыми головками, покрытыми слоем льда. В этой системе вагон имеет специальные направляющие дуги, движущиеся по этим обледенелым трубам (Рис. 13).

Помимо пара или воздуха, источником передвижения вагонов могут служить электромагниты, устроенные в виде кругов, внутри которых перемещается торпедообразный вагон. Пропуская ток через соответствующие железные круги и создавая в них магнитные поля, можно получать притягивающую силу для железного кузова вагона (Ряс. 10).

Воздушный винт предполагается использовать в качестве источника двигательной энергии для подвесной дороги (Рис. 12). В этой системе вагон рыбовидной формы имеет установленный сзади толкающий воздушный винт, с помощью которого вагон передвигается. Сам вагон поддерживается тележками, катящимися по канатному пути.

Другой тип транспортного средства, пользующийся воздушным винтом, напоминает громадный аэроплан, бегающий на тележке по обыкновенному рельсовому пути. Как только аэроплан, достигает значительной скорости, сейчас же сопротивление воздуха заставляет его крылья несколько приподняться вверх, и в результате вагон как бы отрывается от рельсового пути и лишь слегка прикасается к последнему. В результате сопротивление пути уменьшается, и вагон уже не встречает столь значительного препятствия со стороны рельс. (Рис. 15). Необходимая устойчивость в пути достигается благодаря применению жироскопа.

Наконец, следует остановиться па оригинальней идее использования разреженной среды в качестве источника двигательной силы.

В этой системе вагоны сигаровидной формы движутся в туннеле, при чем своими наружными стенками вагон вплотную прилегает к внутренним стенкам туннеля. Впереди вагона создается разряжение, путем отсасывания находящегося там воздуха, а сзади вагона подается сжатый под давлением воздух. Эта разница давления (сзади вагона и впереди вагона) и способствует передвижению вагона вперед (Рис. 16).

Для передвижении вагона достаточно даже одного разрежения впереди, так как уже это обстоятельство позволяет нормальному воздуху сзади вагона толкать это транспортное средство вперед.

Эта система передвижения позволяет развивать скорость до 1000 километров в час!

Понятно, что здесь необходимо обеспечить пассажирам необходимый воздух для дыхания, но эта задача уже с успехом разрешена, например, на подводных лодках.

Мы остановились на различных идеях использования того или иного вида энергии, тех или иных конструкций в целях обеспечения больших скоростей передвижения, в целях меньших затрат на приобретение необходимых участков земли под полотно, и наконец, в целях обеспечения больших удобств для пассажиров.

Ясно, что пока это все — идеи, находящие в той или иной форме свое разрешение. Но, как бы там ни было, идея однорельсовых дорог и идея подвесных путей заслуживают для нас серьезного внимания, и можно вполне полагать, что недалеко то время, когда и техника СССР окажется во всеоружии для решения поставленных ей развертывающимся строительством этих столь важных задач.

Где-то с потребностью просчитались с этим монорельсом. В Токио в 2008 г. открыли поезд на резиновом ходу Ниппори-Тонери Лайнер. Это по сути дела эквивалент монорельса. Длина - 9 км. Пассажиры там теперь давятся так, что по степени перегрузки линия вышла на 2-е место после Яманоте.

Хотя что любопытно, япошки могли бы и монорельс сделать. У них этого добра много. Но выбрали резиновые шины в бетонном лотке. Я не смог найти почему.

【4K前面展望】日暮里舎人ライナー3形式全てとすれ違い!日暮里→見沼代親水公園

日暮里舎人ライナー、日暮里→見沼代親水公園の全区間4K前面展望映像です。 新潟トランシス製の300形、三菱重工業・三菱重工エンジニアリング製の330形、新潟トランシス製の320形の3形式全てとすれ違います。 ※映像・音声を修正している箇所があります。 4K cab view - Nippori-Toneri Liner Nippori to Minumadai-shinsuikoen, Tokyo, Japan The Nippori-Toneri Liner (日暮里・舎人ライナー, Nippori-Toneri-rainā) is an automated guideway transit (AGT) system between Nippori Station in Arakawa and Minumadai-shinsuikōen Station in Adachi, Tokyo, Japan.

Хотя что любопытно, япошки могли бы и монорельс сделать. У них этого добра много. Но выбрали резиновые шины в бетонном лотке. Я не смог найти почему.

【4K前面展望】日暮里舎人ライナー3形式全てとすれ違い!日暮里→見沼代親水公園

日暮里舎人ライナー、日暮里→見沼代親水公園の全区間4K前面展望映像です。 新潟トランシス製の300形、三菱重工業・三菱重工エンジニアリング製の330形、新潟トランシス製の320形の3形式全てとすれ違います。 ※映像・音声を修正している箇所があります。 4K cab view - Nippori-Toneri Liner Nippori to Minumadai-shinsuikoen, Tokyo, Japan The Nippori-Toneri Liner (日暮里・舎人ライナー, Nippori-Toneri-rainā) is an automated guideway transit (AGT) system between Nippori Station in Arakawa and Minumadai-shinsuikōen Station in Adachi, Tokyo, Japan.

Это сообщение редактировалось 14.07.2022 в 05:56

- Последние действия над темой

- Серокой [10.11.2010 17:06]: Перенос сообщений из Франция - аццкий монорельс 1965 года

- Balancer [28.03.2017 10:51]: Перенос сообщений из Дайджест от марта 2017г

- Balancer [17.05.2017 12:30]: Перенос сообщений из Дайджест от мая 2017г

- Balancer [17.05.2017 12:30]: Перенос сообщений из Дайджест от декабря 2016г

- Все действия над темой

Copyright © Balancer 1997..2025

Создано 18.04.2006

Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.

Создано 18.04.2006

Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.

Фагот

Фагот

инфо

инфо инструменты

инструменты Fakir

Fakir

Но вообще там же какую-то канатную дорогу на ВДНХ строят (Москва с жиру бесится...).

Но вообще там же какую-то канатную дорогу на ВДНХ строят (Москва с жиру бесится...).

Fakir

Fakir

zaitcev

zaitcev